©

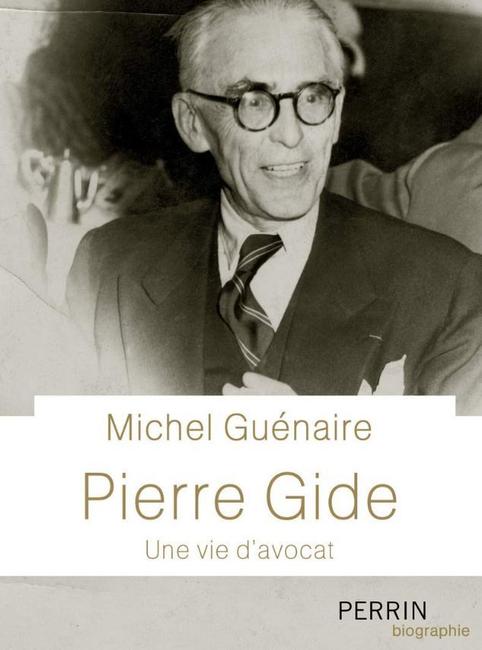

Pierre Gide éditions Perrin

BONNES FEUILLES

31 octobre 2020

Pierre Gide : le quotidien difficile d’un avocat sous l’Occupation

Michel Guénaire a publié "Pierre Gide, une vie d’avocat". En 1920, Pierre Gide, avocat aux barreaux de Paris et de Londres et cousin du Prix Nobel de littérature André Gide, ouvre son cabinet. En conseillant des entreprises, il invente le barreau d'affaires en France. Pionnier, il sera imité et jalousé, puis oublié, avant de renaître. Extrait 1/2.

MOTS-CLES

avocat , Justice , histoire , France , guerre , Occupation , résistance , Libération , biographieTHEMATIQUES

JusticeMichel Guénaire est avocat et écrivain. Il est l’auteur du Génie français (Grasset, 2006) et Après la mondialisation. Le retour à la nation (Les Presses de la Cité, 2022). Vous pouvez retrouver Michel Guénaire sur Twitter : @michelguenaire

Populaires

Michel Guénaire est avocat et écrivain. Il est l’auteur du Génie français (Grasset, 2006) et Après la mondialisation. Le retour à la nation (Les Presses de la Cité, 2022). Vous pouvez retrouver Michel Guénaire sur Twitter : @michelguenaire